ポッドキャストを聴く(家計管理 #1 給与明細には情報がたくさん!社会保険料の控除とは 【第5話】)

はじめに

音声メディア『モニクルラジオ』がお届けする金融教育ポッドキャスト「15分で学ぶ!社会人のマネーHOW TO」は、「これだけおさえておけば、お金で大ケガをしない!」をコンセプトに、全50回のプログラムを配信しています。この番組では、学校の金融教育カリキュラムを作る際にも使用されている「金融リテラシー・マップ」にまとめられている項目を踏まえながら、金融知識をひとつずつ学んでいきます。

今回は、第5回の「給与明細には情報がたくさん!社会保険料の控除とは」でお話した内容を記事としてお届けします。

給与明細を知るー勤怠・支給・控除と差し引き給与のしくみ

今日のテーマは「給与明細の見方と社会保険料の控除」です。泉田さんは、給与明細にまつわるエピソードはありますか?

社会人2年目の時に、昨年より手取りの給料が少ないことに気づきました。よく確認してみると、住民税が発生して、社会保険料が高くなっていたんです。この時に、税金について知らないと困るなと感じました。

あらためて給与明細を見ると「いろいろ差し引かれているな」という印象がありますが、そのあたりから話を進めていきましょう。

勤務先にもよりますが、基本的には「勤怠情報」「支給情報」「控除情報」そして「差し引き支給額」が記載されているかと思います。「勤怠」の項目では、勤務日数や時間、有給取得など、その月の勤務状態が記載されていますよね。

そして「支給」の項目には、基本給や残業手当、通勤手当、会社ごとに定められている手当内容が記載されています。

「住宅手当」など、福利厚生として勤務先から支給される金額もこちらに記載されていますね。ここまではイメージしやすいですが、解説が必要となるのは「控除」の項目になるかと思います。まず、「控除」という言葉の定義からお願いします。

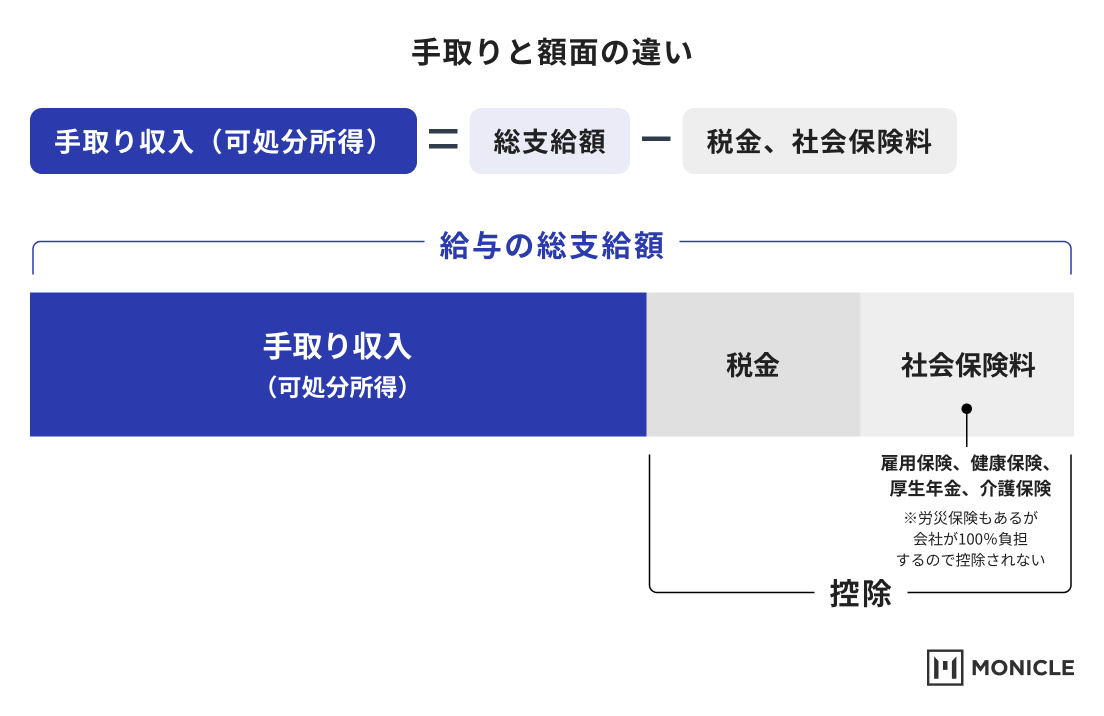

「控除」は「差し引く」という意味です。給与明細の場合、「総支給額」から「税金」と「社会保険料」が差し引かれています。

総支給額から、税金と社会保険料が引かれたものが「手取り収入」、つまり、自分が実際に受け取る金額ということですね。

手取り収入のことを経済学などでは「可処分所得」ともいいます。つまり、自分の意志で自由に使えるお金のことですね。資産形成では、実際に使える手取り収入の中から、生活に必要な費用を差し引いて、どれくらいを資産形成に充てるのか考えていく必要があります。

給与から控除されている「社会保険料」とは

給与明細から読み取れる控除には、大きく「税金」と「社会保険料」があるというお話でした。今日は、まず「社会保険料」について教えてください。

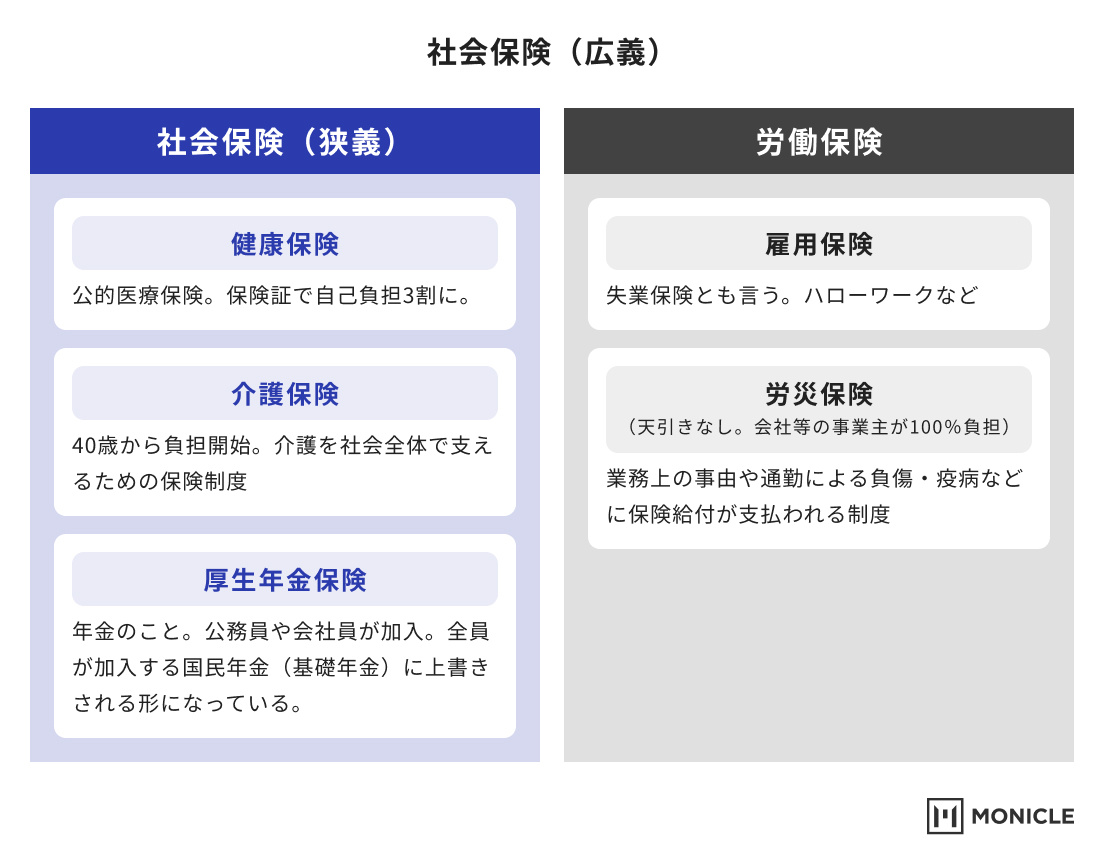

社会保険料とは、会社員であれば、具体的に「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」が該当します。

ただし、介護保険の支払いは40歳から発生するため、それより年齢が下の方は3種類のみ控除されます。

今、「支払い」という表現がありましたが、社会保険料は給与を受け取る人が負担するものなのでしょうか?

はい。会社員の場合は、毎月の給与から天引きという形で、会社を通して国に支払っています。

日本の社会保険制度は、国民全員が対象となっています。保険料の支払いは義務ですが、思わぬケガや病気で働けなくなった時に、国から給付を受けられるしくみになっています。

雇用保険・健康保険・厚生年金保険、それぞれの役割

それぞれの保険について簡単に教えてください。まずは「雇用保険」についてお願いします。

「雇用保険」は、「失業保険」とも呼ばれます。会社が倒産したり、退職後に次の転職先が決まるまでの間、収入が途絶えないようにしてくれる保険です。ハローワークで所定の手続きをするとお金が支給されます。ちなみに、法人の代表取締役や個人事業主は対象外です。

では、次に「健康保険」について教えてください。

いわゆる「公的医療保険」のことです。みなさん、保険証をお持ちですよね。会社員であれば保険証には「協会けんぽ」や「健康保険組合」と記載されています。

また、個人事業主の場合は「国民健康保険」に加入します。病院を受診した際に、請求額の3割のみを自己負担として支払いますが、日本は医療保険制度が非常に充実しているので、高額療養費制度などもあり、医療費の自己負担額が抑えられているのです。

続いて、「厚生年金保険」についてお願いします。

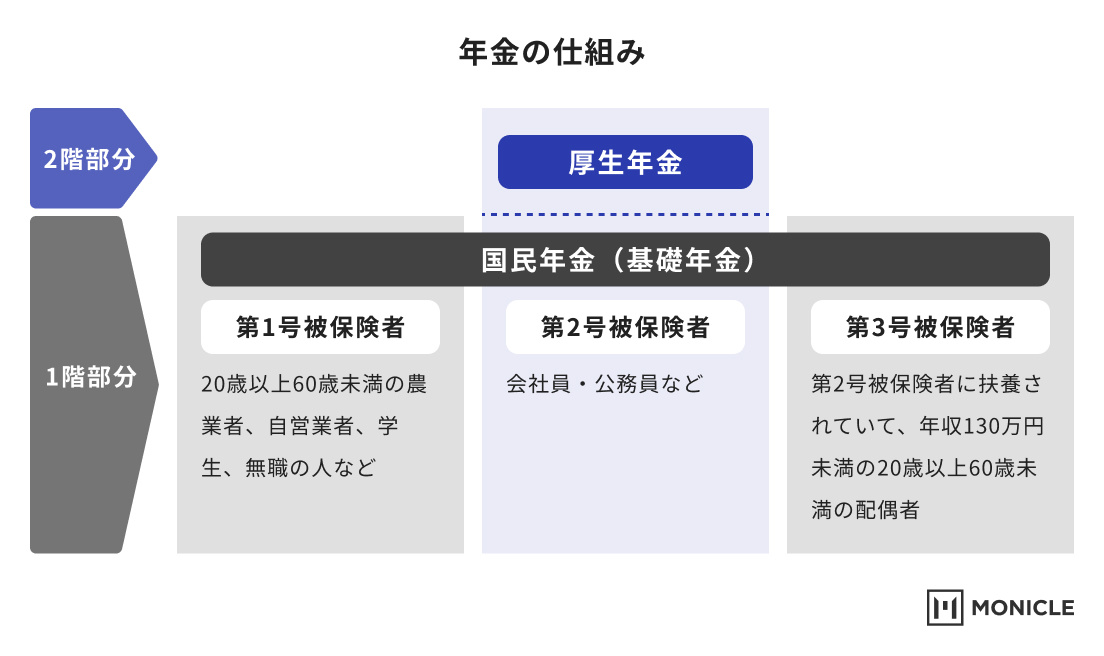

いわゆる「年金」のことで、公的年金制度の一部です。年金には「国民年金」と「厚生年金保険」があり、全員が一律で対象になるのは、国民年金のみです。全員が加入するので「基礎年金」ともよばれます。個人事業主はこの国民年金のみが対象となります。

次に、厚生年金保険は公務員や会社員が加入しています。国民年金に上乗せされる形になっているため、「二階建て」とも呼ばれていますね。毎月、給与から厚生年金を支払っているので、国民年金だけの場合と異なり、あとで支払われる年金額が多くなります。

厚生年金保険の保険料は労使折半となっており、事業者が納付義務を負っています。事業者は、従業員に支払う給与などから被保険者分を源泉控除して保険料を納めています。

高齢化社会を支える40歳からの介護保険

最後に、「介護保険」について教えてください。

日本の高齢化が進む中で生まれた、介護を社会全体で支えるための保険制度です。介護保険サービスを運営するための財源となっています。

40歳から64歳と、65歳以上で受けられるサービス内容が異なります。65歳以上の方は、要介護(または要支援)認定を受けたときに介護サービスが利用できます。40歳から64歳の方は、16種類の「特定疾病」が定められており、それが原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを利用することができます。

いずれも、介護に必要な自己負担額を抑えられるようになっています。

給与から自動的に天引きされているため、意識する機会は少ないかもしれませんが、毎月しっかりと国に保険料を納めているということになりますね。

そういうことになります。意識することが少ないということの方が問題かもしれません。

確かにそうですね。今日の話を受けて、自分がどの保険にどのような目的で保険料を支払っているのか、給与明細を通じて理解が深まりました!

第5話のまとめ

- 給与明細には、保険や税金制度に関わる情報が盛りだくさん

- 給与収入と手取り金額(いわゆる手取り、または所得)はイコールではない

パーソナリティー:泉田良輔プロフィール

株式会社モニクル

取締役 グループ戦略担当

泉田 良輔 Ryosuke Izumida

慶応義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2013年3月、株式会社ナビゲータープラットフォーム(現:株式会社モニクルリサーチ)を共同設立し、取締役に就任(現在は代表取締役)。2018年11月、株式会社OneMile Partners(現:株式会社モニクルフィナンシャル)を共同設立し、取締役に就任。2021年10月、ナビゲータープラットフォームとOneMile Partnersの親会社として、株式会社モニクルを設立し、取締役に就任。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。東京科学大学大学院非常勤講師。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。著書に「銀行はこれからどうなるのか」「Google vs トヨタ」「機関投資家だけが知っている『予想』のいらない株式投資法」など。